校長先生の思い出

高2の春に赴任してきた校長先生は少し風変わりだった。

柔道家のようながっしりした短躯に眼鏡の髭面。低音の落ち着いた話し口調は常に何かを面白がっているように聞こえて、気がつけば引き込まれていた。校長といえば節目ごとに全校生徒の前に姿を現し、当たりさわりのない長話をするものだと思っていたので、これは一味違う「大人」がやって来たぞ、と思った。

僕が通っていたのは大阪のとある国立大学に附属するやや実験的な仕組みの一貫校で、校長職はその大学の教員が数年ごとの持ち回りで務めることになっていた。大学教員とはすなわち研究者なわけで、その多忙を理解できる今になって思えば、中には肩書きだけ渋々引き受ける先生もいたかもしれない。けれどその新しい校長先生はやっぱりいつも何かを面白がっている気配で散歩のように校舎を歩き、中高の生徒に話かけられたり話かけたりしていた。

夏前のある日、校長先生が話をするというので学年全員が講義室に集められた。そろそろ皆が考え始めねばならない「進路」についてだった。先生は知り合いの研究者が「イカの足の先っぽ」についてひたすら研究しているということ、彼が「そんなもん何の役に立つねん」と言われながら気にする素振りもなく没頭していることを面白そうに喋った。話は終始そんなふうで、「だから皆さんも好きなことをやりなさい」とか「一見何の役に立っているか分からないことも実は世の中の役に…」とか、説諭めいた言葉は何ひとつ出てこなかった。

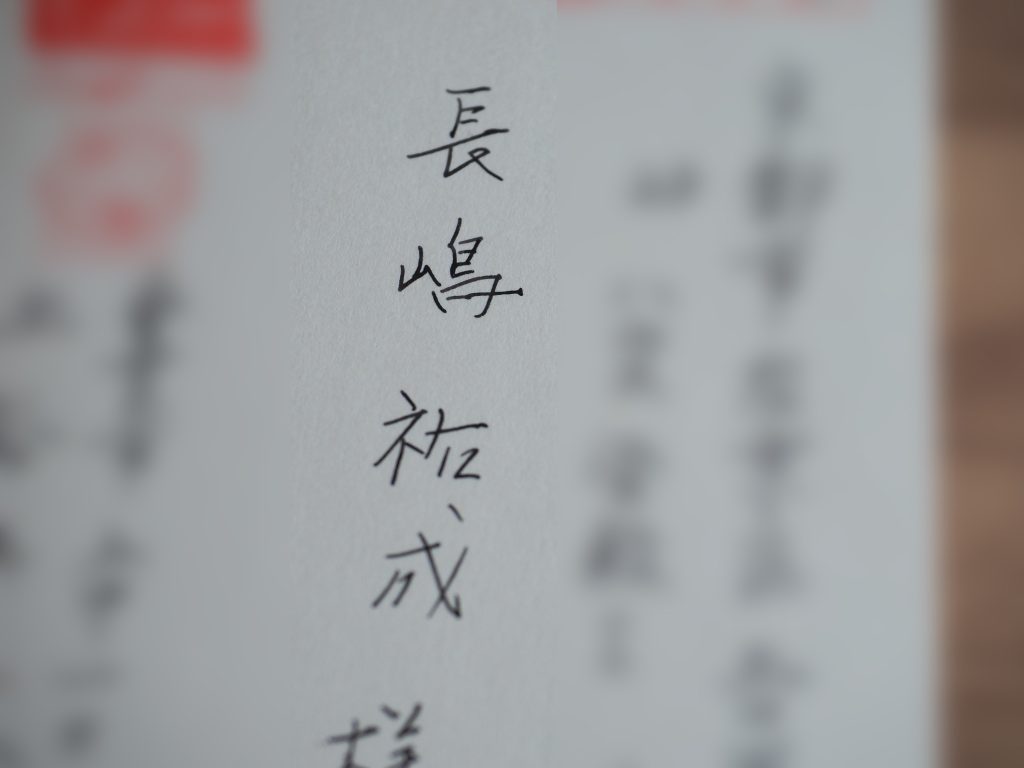

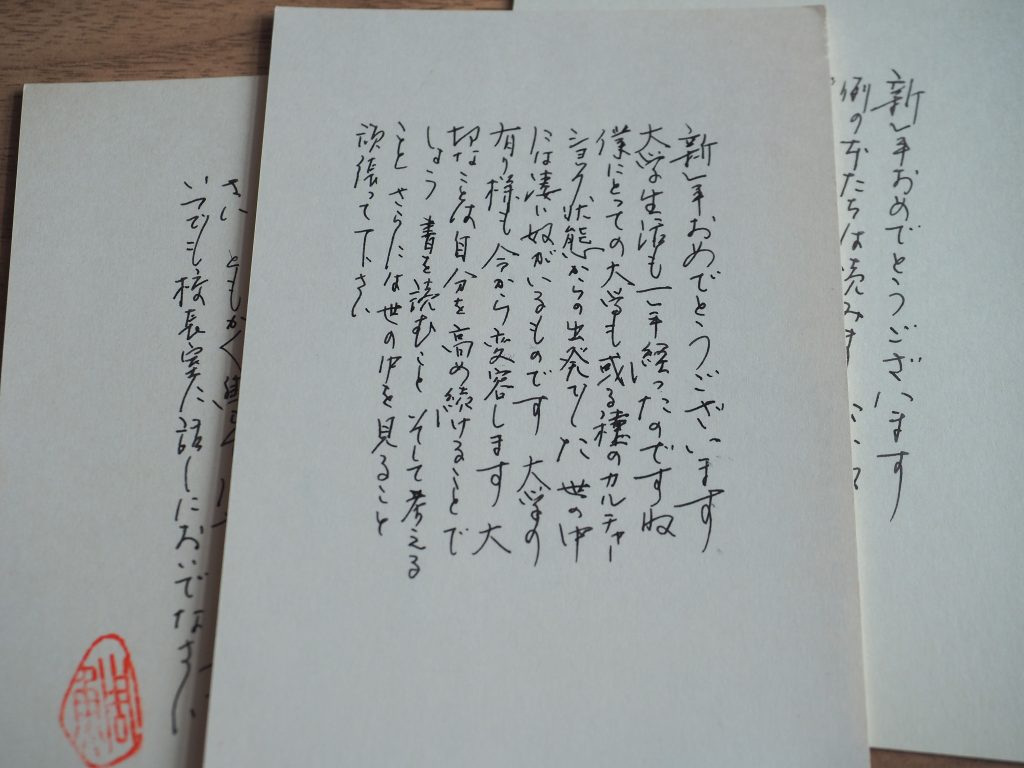

夏休みになった。すっかり校長先生のことを好きになっていた僕は、教員名簿に載っている住所宛に鮎の絵を添えた暑中見舞いの葉書を送った。しばらくして返事が来た。インクの濃淡が美しい達筆で「おいしそうな鮎でした」に続いて「君は僕の話を一番前で聞いていてくれましたね」とあった。この突然の暑中見舞いの主が、イカの話を最前列で聞いていた生徒だとなぜ分かったのだろう。喜びといぶかしさを相半ばさせながら繰り返し葉書をながめ、先生が書いた宛名の「長嶋祐成」の字を真似て身につけようと練習した。

先生の葉書はいつも美しかった。白無地にたっぷりと余白をとり、小気味よい留めを伴ってさらさらと流れるような縦書きを連ねるのが定番のスタイル。古典の教科書に載っている昔の書みたいで、先生の専門が近世の国文学であるのは実に納得すべきことだった。内容は優しさとユーモアとが親しみある高潔さをまとったもので、それは直ちに人柄を思い起こさせた。

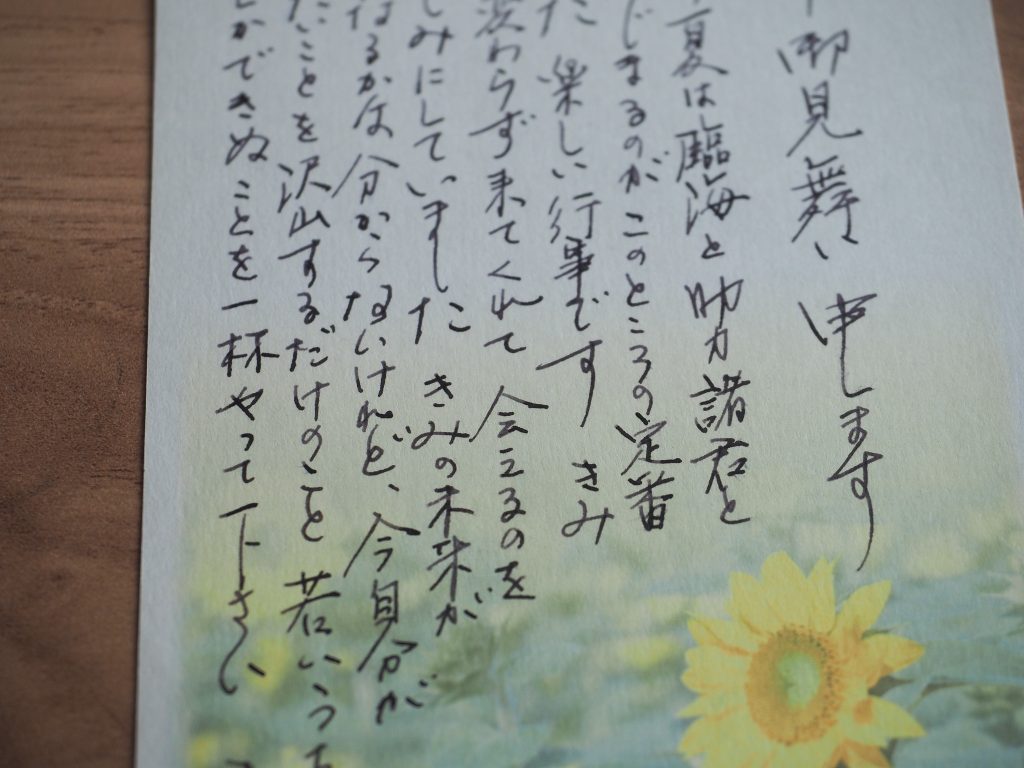

卒業後の数年間は、先生との距離をもっとも近く感じた期間だった。母校の中学には卒業生が手伝って行われる臨海行事があり、大学生の僕も参加していた。3泊4日のあいだ、折々に先生と言葉を交わす機会があった。行き帰りの新幹線やバスの中、船着場から浜へと続く細い山道、生徒たちが寝静まった(フリをしている)後のホテルのロビー。

僕が卒業して2年後、先生は校長の任期を終えられ、これで先生との臨海も終わりかと寂しく思っていた。ところがその翌年以降も先生は臨海にやって来た。この行事を愛した先生は、なんと僕たちと同じ「卒業生」枠で、望んで手伝いに参加したのだった。「同僚」になった先生を、僕たちは驚きをもって敬愛した。

数年後、僕は東京で社会人になり、先生とのやりとりも次第に遠のいた。久しぶりの再会は、共に臨海に参加していた先輩のお通夜でのことだった。斎場の外の喫煙所で皆の思い出話をひとしきり聞いていた先生は、ひとこと「おもろいやつやったけどな」と言った。先生の言葉にはいつもずっしりと実感が伴っていたが、この時とりわけそれを思った。実際のところ僕は今日に至るまでその言葉によってお通夜を記憶しており、先輩を悼む気持ちを思い出すことができる。

駅へ向かう道すがら「長嶋はいま何をやってるんや?」と聞かれ、会社勤めをしながら魚の絵を描いていること、いずれはそれを仕事にしたいと思っていることを話した。先生は「10年やな」と言った。「何事もまずは10年、続ければ形になる」。

12年前のその夜が先生にお会いした最後になった。

先生が亡くなる1年前、再び途絶えていたやりとりが思いがけない形で再開した。「父の好きそうな絵だなと思って調べていたら、縁のある方で本当に驚きました」と、ご息女がご連絡くださったのがきっかけだった。

葉書からメールへと舞台が移り、「これからは此処を交友の場にしましょう」と言ってくださったこの最後のチャンスで、もっと積極的に先生の言葉に触れなかったことを今も悔やんでいる。2018年の夏、三重県鳥羽市で開催していた作品展へご息女とお見えになるはずだった日付のほんのわずか2週間前に、先生は亡くなられた。「きみの『魚の譜』について、おもうことがあるのですが、それはまた」。お聞きすることのないまま、その思いは霧散してしまった。

今なお自分の名前を書くたびに、先生の筆跡がお手本として脳裡に浮かぶ。共に過ごした時間は積算してもわずかなのに、その気配や言葉は心に深く刻まれている。折に触れ立ち返って仰ぎ見、勇気を得ることができる「大人」の像を持ち得たことを、幸せに思っている。